|

| 天下文化 |

我是金牛座,務實精打細算,最不喜歡浪費錢,讀完這本書捏了把冷汗,發現自己落入幾個作者提到的迷思。

自以為省了錢,其實白花錢。

共同作者之一,丹·艾瑞利,心理學與行為經濟學教,觀察研究人類行為,除了這本專講金錢心理的作品,過往的著作《誰說人是理性的!》及《不理性的力量》也提到面臨決策時,人們各種不理性的反應。

心理帳戶,所有帳戶的一塊錢都是自己口袋掏出來的一塊錢

假設我們買了一張一百美元的百老匯門票,結果在去看劇的路上票掉了,這時候我們不會想再花一百美元去買票,但如果是還沒買票,而是錢包裡掉了一張一百美元的鈔票,我們還是會花一百美元買演唱會的門票。

明明都是掉了一百美元,但是因為先前的一百美元已經撥給看百老匯,在心理上,我們覺得已經花了一百美元,再買一次票,成本就成了兩百美元。而後面的狀況,因為這張一百美元鈔票還沒有預設花在任何事物上,所以在心理帳戶,演唱會的成本還是一百美元。

聽起來是不是有點傻?

明明總成本是相同的,但我們天生自帶心理帳戶功能。

在完全理性的事件,買票的一百美元和鈔票一百美元,沒有什麼不同才對。

損失趨避傾向及沈沒成本

人類的心理真的很微妙,我們對於潛在損失評價和得益是不相當的。舉例來說,損失一百元的痛感需要得到兩百元才能互相抵銷。

沈沒成本大家應該都有聽過,對於已經投資的事物,我們會變得難以捨棄那項投資,因此會繼續投資下去,認賠殺出,一直不是容易的事。

商人深深抓住這樣的心理因素。

各大網路商城為了促進消費,限時限量瘋搶免費的200元點數或紅利金,設定使用期限年底截止,為了不想「損失」自己辛苦守在電腦前搶 (沈沒成本) 的200元,可能花更多錢購買原本沒打算購買的商品。

我自首,我深深中招。

反過來說,如果是行銷人員,也可以善用這些人性的非理性因子,設計行銷方案。

在第9章提到 我們關切公平性和費力程度,以及在第10章 我們相信語言文字和儀式的神奇力量,我發現經常出現行銷手法上。

在公平性和費力程度上,要是鎖匠只花兩分鐘把門鎖打開,收費兩百美元,我們覺得被敲竹槓,若是花上兩個小時,我們會體諒他的辛勞,覺得兩百元花得值。

我們在無意識間把費力程度與價值結合起來,往往導致我們對能力較差者支付更高價格,因為能力較差者做起事來顯得費力。但是,我們對那些十分擅長自己的工作,做起事來顯得較不費力、很有效率的人,卻不願意支付高價,只因為他們「看起來」做得很輕鬆,好像沒花什麼工夫,就覺得價值不大。

可以看見,在各種商品的行銷文宣上,鉅細彌遺的告訴消費者,商品如何從原料,設計,生產,多少次的反覆試錯才淬煉成到手中的完成品。

|

| 天下文化 |

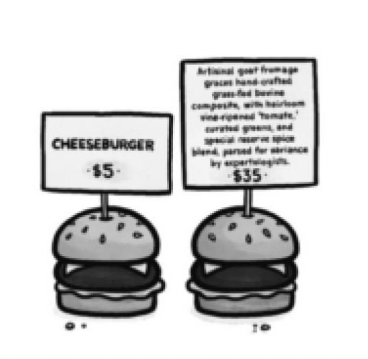

類似的反應也出現在文字敘述和儀式上,菜單上單純寫著漢堡和落落長的菜名,下意識的我們認同看不懂的商品值得更高價,就算商品本質大同小異。

與其說是宣稱產品的優點,我覺得多是在安撫消費者「覺得貴的情緒」。

語言並非只是用來描述事物的工具,也會左右我們的注意力,影響我們最終享受什麼、不享受什麼的感想。

所以啊,一家漢堡寫去脂80%牛肉,和含脂20%牛肉,導致我們對商品的評價不同,明明是一樣的東西,但是去脂讓我們的注意力放在健康的層面,我們會願意為了更有益付出更多錢。

語言文字雖然並未改變產品本身,但改變了我們和商品之間的互動,以及我們對一項商品的體驗。

是不是發現容易手機滑著滑著,一邊想像著各種商品或服務文字圖片表述,想像可能的各種美好,就不自覺入了坑。

我也承認,我會。

在第三部,作者總結前面幾章,關於財務決策上幾項不該考量的因素和我們常有的錯誤心理,提醒我們一直以來是如何思考併做出選擇。至於該怎麼做選擇,沒有正確答案,畢竟消費體驗的是自己呀。

別人值得的不等於自己的。

另外,我想是再怎麼經打細算也難逃商人的盤算,賠錢的生意沒人做,他還存活著,想必是有賺錢,只是從哪獲利,可能是我們想也想不到地方。

總的來說,天下沒有白吃的午餐,該付的早晚要付。

沒有留言:

張貼留言